愛教大の小論文・総合問題の直前対策の受付は終了いたしました。

大学受験指導歴20年、自身も愛知教育大学出身の大学受験の自立学習塾・予備校アイプラスのディレクターが、2019年度から2024年度の入試で61名の愛知教育大学の合格者を輩出している経験をもとに、愛知教育大学の二次試験の難易度を説明していきます!

こちらの記事では愛知教育大学の専修・専攻別の難易度についてご紹介していきます!

あまり情報の少ないものも含めて全ての専修・専攻のデータを掲載し、難易度や対策方法にも触れていきます!

なお、最新2023年度入試の共通テストボーダーと合格最低点の比較と考察については、以下の記事で紹介していますので、ぜひご確認ください。

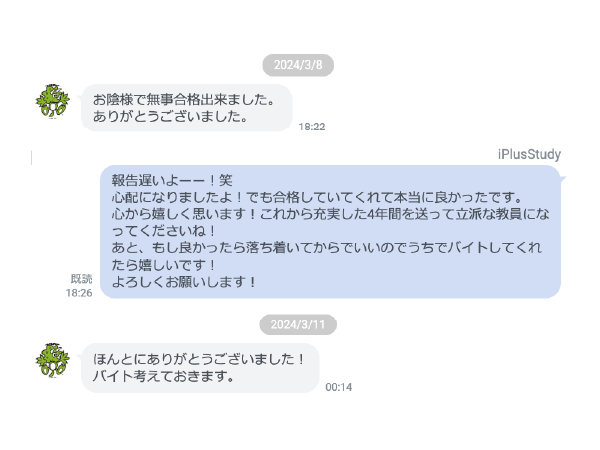

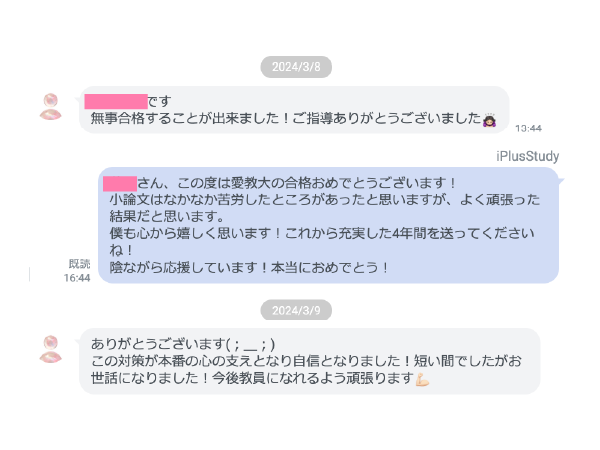

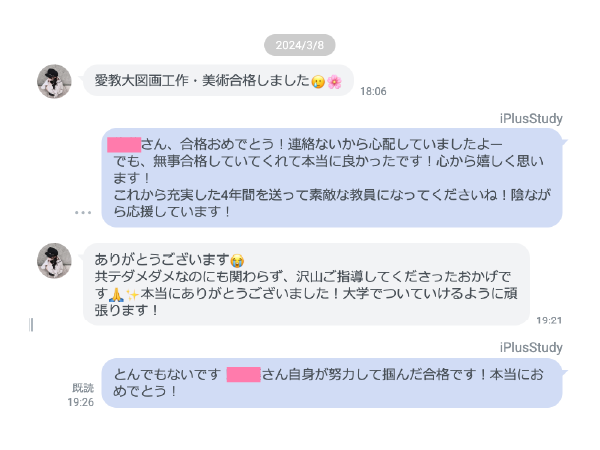

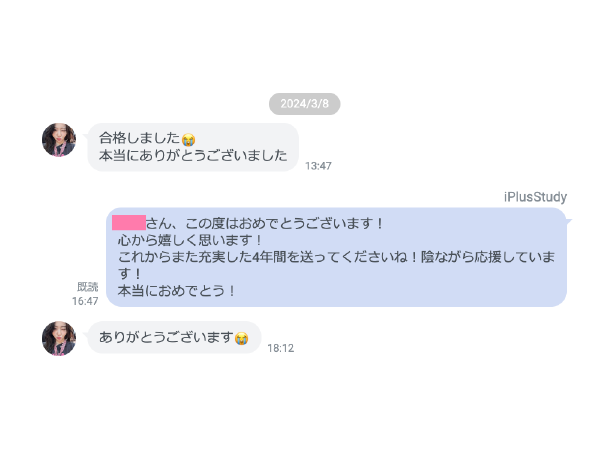

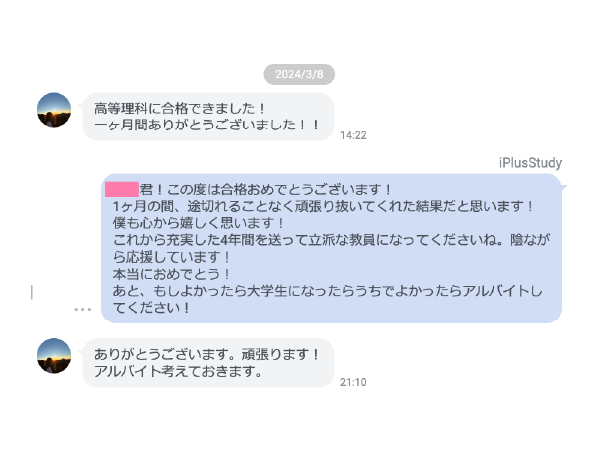

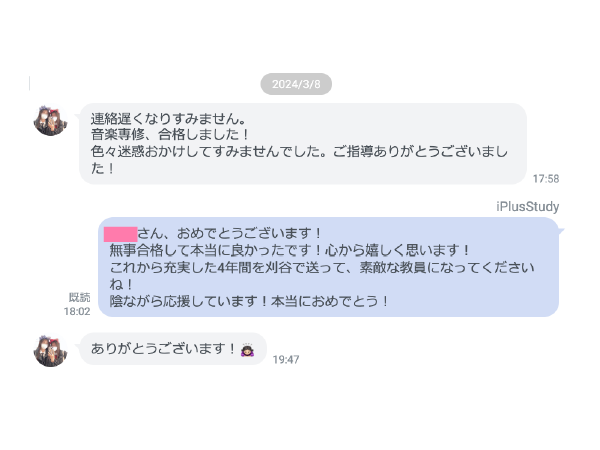

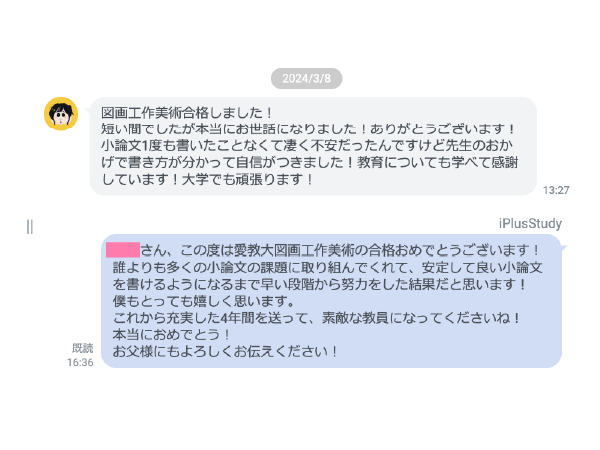

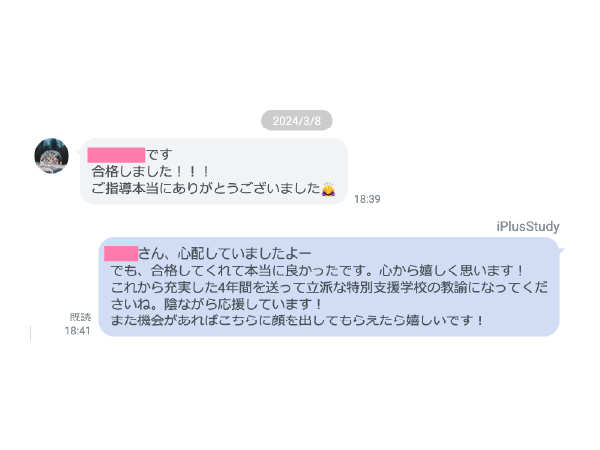

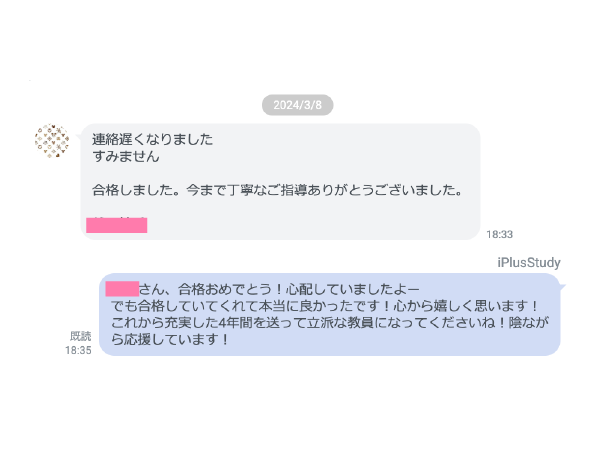

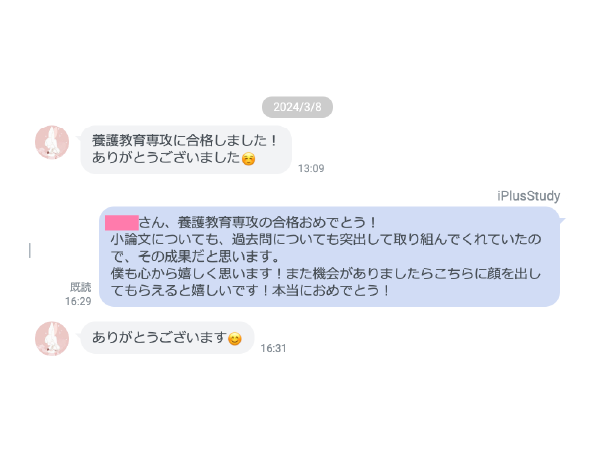

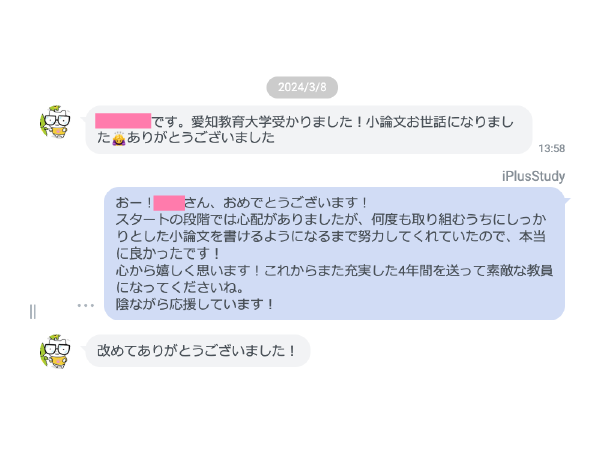

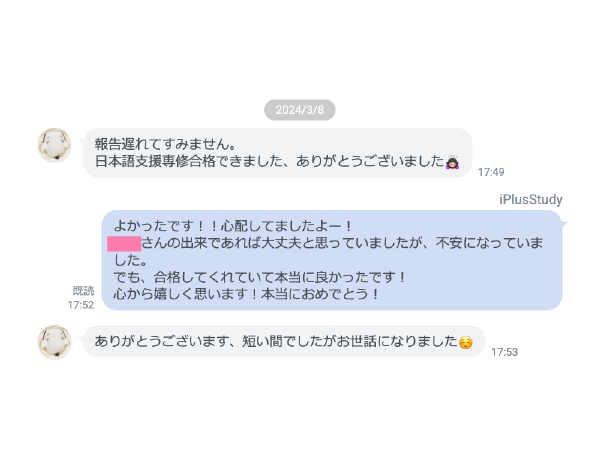

2024年度入試愛教大合格者の声

目次

愛知教育大学の受験は去年の合格最低点から判断しよう!

こちらの記事でもお伝えしていますが、愛知教育大学は共通テストのボーダーを下回ってても、逆転合格の可能性が十分にある大学です!

毎年、共通テストリサーチの結果がよくなくても、共通テスト後から二次試験の科目と小論文の対策のためにアイプラスに1ヶ月半通って合格をつかんでいる受験生が多数います。

高3の夏からアイプラスに通ってE判定からの逆転合格も実際にありました。

こちらの動画での生徒も動画の中で言っていますが、二次試験で満点以上得点しないと合格できない場合をのぞけば、逆転合格は可能です!

ただ、もちろんある程度は共通テストでより得点をしておくことが理想です。

では、それを証明するデータをご紹介します。以下は2022年度の河合塾の共通テストリーサーチによるボーダーと合格発表後に愛知教育大学が発表した、合格者の共通テストの最低点です。

共通テストボーダーと合格最低点

2021年度入試

| 選修・専攻 | 共通テストリサーチ ボーダー得点 (900点満点) | 合格者の 共通テスト最低点 (900点満点) | 差 |

|---|---|---|---|

| 国語専修 / 国語・書道専修 | 630 / 657 | 549 / 616 | -81 / -41 |

| 社会専修 / 地歴・公民専修 | 639 / 684 | 571 / 645 | -68 / -39 |

| 算数・数学専修 / 数学専修 | 621 / 630 | 544 / 575 | -77 / -55 |

| 理科専修 | 585 / 603 | 504 / 574 | -81 / -29 |

| 英語専修 | 630 / 603 | 633 / 611 | +3 / +8 |

| 音楽専修 | 567 | 465 | -102 |

| 図画工作・美術専修 | 513 | 504 | -9 |

| 保健体育専修 | 594 | 483 | -111 |

| ものづくり・技術専修 | 513 | 480 | -33 |

| 家庭専修 | 540 | 486 | -54 |

| 幼児教育専攻 | 603 | 545 | -58 |

| 学校教育科学専修 | 585 | 562 | -23 |

| 生活・総合専修 | 576 | 478 | -98 |

| ICT活用支援専修 | 558 | 521 | -37 |

| 日本語支援専修 | 540 | 541 | +1 |

| 特別支援教育専攻 | 576 | 565 | -11 |

| 養護教育専攻 | 594 | 570 | -24 |

| 教育支援-心理 | 576 | 572 | -4 |

| 教育支援-福祉 | 567 | 568 | +1 |

| 教育支援-教育ガバ | 540 | 541 | +1 |

上記のように、2021年度入試では、

ボーダーよりも100点以上共通テストの点数が下回っていても合格している受験生がいます。

その一方で、気をつけなくてはいけないのは、

- ボーダーよりも合格最低点が高くなっている専修等

- 英語・日本語支援・教育支援-福祉・教育支援-教育ガバナンス

- ボーダーと合格最低点の開きがそれほど大きくない専修等

- 特別支援・教育支援-心理

です。

これらの専修等では、本来「合格者と不合格者の数がほぼ半々」となる点数でも、

実際の入試では全く合格者出ていないかギリギリ合格の得点だったということになります。

2022年度入試

| 選修・専攻 | 共通テストリサーチ ボーダー得点 (900点満点) | 合格者の 共通テスト最低点 (900点満点) | 差 |

|---|---|---|---|

| 国語専修 / 国語・書道専修 | 549 / 585 | 502 / 527 | -47 / -58 |

| 社会専修 / 地歴・公民専修 | 576 / 621 | 517 / 623 | -59 / +2 |

| 算数・数学専修 / 数学専修 | 549 / 558 | 448 / 543 | -101 / -15 |

| 理科専修 | 495 / 558 | 428 / 460 | -67 / -98 |

| 英語専修 | 603 / 585 | 489 / 421 | -114 / -164 |

| 音楽専修 | 477 | 431 | -46 |

| 図画工作・美術専修 | 468 | 399 | -69 |

| 保健体育専修 | 540 | 467 | -73 |

| ものづくり・技術専修 | 468 | 373 | -95 |

| 家庭専修 | 486 | 486 | -54 |

| 幼児教育専攻 | 549 | 478 | -58 |

| 学校教育科学専修 | 567 | 464 | -103 |

| 生活・総合専修 | 531 | 497 | -34 |

| ICT活用支援専修 | 486 | 461 | -25 |

| 日本語支援専修 | 486 | 472 | -6 |

| 特別支援教育専攻 | 540 | 526 | -14 |

| 養護教育専攻 | 549 | 469 | –80 |

| 教育支援-心理 | 531 | 487 | -44 |

| 教育支援-福祉 | 522 | 492 | -30 |

| 教育支援-教育ガバ | 513 | 479 | -34 |

上記のように、2022年度入試では、

ボーダーよりも100点以上共通テストの点数が下回っていても合格している受験生がいます。

その一方で、気をつけなくてはいけないのは、

- ボーダーよりも合格最低点が高くなっている専修等

- 地歴・公民専修

- ボーダーと合格最低点の開きがそれほど大きくない専修等

- 高-数学・日本語支援・特別支援

です。

これらの専修等では、本来「合格者と不合格者の数がほぼ半々」となる点数でも、

実際の入試では全く合格者出ていないかギリギリ合格の得点だったということになります。

日本語支援の受験を考える人は要注意!

日本語支援専修は、例年ボーダーぎりぎりが合格最低点になります。

これは、本来英語専修や国語専修志望の受験生が志望先を変更するためです。

共通テストリサーチの時点ではA判定だったからといって日本語支援に志望を変更する受験生が例年たくさんいます。

その結果毎年高倍率になり、結果的にボーダー付近が合格最低点になる傾向にあります。

教育学部の人気低迷は受験生の追い風に

また、教育学部人気が低迷してきているため、2023年度入試についても同様な傾向が続くと考えられています。

以上のことから、共通テストのリサーチの判定だけで、受験を諦めてしまわないようにしましょう!

ただし、二次試験の科目も小論文や総合問題もしっかりと対策するというのが大前提です。

では、次に二次試験でどれくらい得点しなくてはいけないかをデータをもとに見ていきます。

愛知教育大学の難易度・合格最低点は科目で差がある!

一言で、愛知教育大学の二次試験の難易度といっても、各専修(つまり、二次試験の受験教科・科目)によって、大きく異なります。

共通テストの点数が重要であることはもちろんですが、二次試験でも高得点が必要となる専修・専攻(教科・科目)とそうでないものがあるので要注意です!

二次試験の難易度の評価基準

愛知教育大学の二次試験の難易度については、合格者の平均点や合格最低点と問題そのものの難易度から判断する必要があります。

以下では、その2点を踏まえて、愛知教育大学の二次試験の難易度について解説していきます。

- 合格している受験生の2次試験の平均点(推定)

- 合格者の総得点の最低点

- 問題の出題レベル

合格最低点と合格平均点で見る愛知教育大学の二次試験の難易度

難易度を客観的に評価するために、愛知教育大学が公開している入試結果データより、

合格した受験生の、

という計算式にて推定しました。

入試問題から見た各教科・科目ごとの難易度の評価もできますが、愛知教育大学の受験生にとっての難易度を明確にするためには、以下のデータが最も参考になります。

合格者の平均点(推定)

<以下の点数を見るときの注意点>

- 調査書の得点(10点)も含まれています。

- 学校教員養成課程では小論文の得点(100点)と科目または実技(400点)を含む合計510点となっています。

- 教育支援課程は総合問題と調査書の得点の合計310点満点での得点となっています。

2021年度入試

| 選修・専攻 | 義務教育専攻 | 高等学校教育専攻 |

|---|---|---|

| 国語専修 / 国語・書道専修 | 363 | 390 |

| 社会専修 / 地歴・公民専修 | 379 | 428 |

| 算数・数学専修 / 数学専修 | 376 | 437 |

| 理科専修 | 375 | 430 |

| 英語専修 | 363 | 343 |

| 音楽専修 | 414 | – |

| 図画工作・美術専修 | 364 | – |

| 保健体育専修 | 366 | – |

| ものづくり・技術専修 | 281 | – |

| 家庭専修 | 372 | – |

| 幼児教育専攻 | 374 | – |

| 学校教育科学専修 | 356 | – |

| 生活・総合専修 | 388 | – |

| ICT活用支援専修 | 257 | – |

| 日本語支援専修 | 371 | – |

| 特別支援教育専攻 | 387 | – |

| 養護教育専攻 | 343 | – |

| 教育支援-心理 | 206 | – |

| 教育支援-福祉 | 211 | – |

| 教育支援-教育ガバナンス | 220 | – |

2022年度入試

| 選修・専攻 | 義務教育専攻 | 高等学校教育専攻 |

|---|---|---|

| 国語専修 / 国語・書道専修 | 353 | 331 |

| 社会専修 / 地歴・公民専修 | 455 | 439 |

| 算数・数学専修 / 数学専修 | 389 | 390 |

| 理科専修 | 401 | 425 |

| 英語専修 | 365 | 283 |

| 音楽専修 | 380 | – |

| 図画工作・美術専修 | 403 | – |

| 保健体育専修 | 349 | – |

| ものづくり・技術専修 | 331 | – |

| 家庭専修 | 390 | – |

| 幼児教育専攻 | 355 | – |

| 学校教育科学専修 | 356 | – |

| 生活・総合専修 | 409 | – |

| ICT活用支援専修 | 284 | – |

| 日本語支援専修 | 401 | – |

| 特別支援教育専攻 | 351 | – |

| 養護教育専攻 | 343 | – |

| 教育支援-心理 | 236 | – |

| 教育支援-福祉 | 234 | – |

| 教育支援-教育ガバナンス | 179 | – |

- この表の点数は合格するのに必要な点数ではありません。

- 平均点(推定)が高い科目ほど受験生が得点しやすい入試科目です。

- 共通テストの点数がいまいちだった受験生でも、このような科目では2次試験で高得点を狙えるということです。

- 小論文はしっかりと対策をすれば高得点が取れるので、その分も考慮しましょう。

- 要注意は日本語支援専修です。日本語支援は共通テストリサーチ後に国語専修・英語専修志望の受験生が志望変更をするため、高得点

では、次に

共通テストで判定が良くなかった受験生が志望の専修等を受験するか判断するためのデータを紹介します。

そのデータは、合格者の総点の合格最低点と共通テストの最低点との差のデータです。

合格者の共通テストの最低点と総点の最低点との差

こちらのデータは、総合計の合格最低点と共通テストの合格最低点の差ですので、

共通テストで合格最低点の受験生が合格するのに必要だった点数です。

共通テストでの判定がいまいちだった受験生は先程の平均点(推定)と一緒にぜひ参考にして下さい!

2021年度入試

| 選修・専攻 | 義務教育専攻 | 高等学校教育専攻 |

|---|---|---|

| 国語専修 / 国語・書道専修 | 327 | 382 |

| 社会専修 / 地歴・公民専修 | 368 | 429 |

| 算数・数学専修 / 数学専修 | 309 | 373 |

| 理科専修 | 358 | 403 |

| 英語専修 | 351 | 302 |

| 音楽専修 | 407 | – |

| 図画工作・美術専修 | 340 | – |

| 保健体育専修 | 397 | – |

| ものづくり・技術専修 | 298 | – |

| 家庭専修 | 340 | – |

| 幼児教育専攻 | 391 | – |

| 学校教育科学専修 | 367 | – |

| 生活・総合専修 | 411 | – |

| ICT活用支援専修 | 263 | – |

| 日本語支援専修 | 348 | – |

| 特別支援教育専攻 | 374 | – |

| 養護教育専攻 | 314 | – |

| 教育支援-心理 | 210 | – |

| 教育支援-福祉 | 191 | – |

| 教育支援-教育ガバナンス | 222 | – |

2022年度入試

| 選修・専攻 | 義務教育専攻 | 高等学校教育専攻 |

|---|---|---|

| 国語専修 / 国語・書道専修 | 325 | 351 |

| 社会専修 / 地歴・公民専修 | 421 | 417 |

| 算数・数学専修 / 数学専修 | 335 | 330 |

| 理科専修 | 396 | 389 |

| 英語専修 | 330 | 226 |

| 音楽専修 | 380 | – |

| 図画工作・美術専修 | 423 | – |

| 保健体育専修 | 363 | – |

| ものづくり・技術専修 | 260 | – |

| 家庭専修 | 386 | – |

| 幼児教育専攻 | 366 | – |

| 学校教育科学専修 | 369 | – |

| 生活・総合専修 | 389 | – |

| ICT活用支援専修 | 269 | – |

| 日本語支援専修 | 411 | – |

| 特別支援教育専攻 | 374 | – |

| 養護教育専攻 | 315 | – |

| 教育支援-心理 | 234 | – |

| 教育支援-福祉 | 240 | – |

| 教育支援-教育ガバナンス | 163 | – |

- 共通テストで合格最低点だった受験生もこれだけ2次試験で得点したら合格できる

- 上の表で得点がそれほど高くない科目ではさらに高得点を取れば大逆転合格もできる

志望の専修に出願するべきかどうか迷ったら、お気軽に大学受験の自立学習塾・予備校アイプラスのLINEまでご相談してください!

こちらの記事以外のデータも踏まえてアドバイスさせてもらいます!

合格最低点と出題レベルから見る愛知教育大学の二次試験の難易度

それでは、ここからは愛知教育大学の入試問題そのものを分析しての難易度について紹介していきます。

ここでは、各教科の難易度についてまとめていますが、最後に小論文の難易度についても紹介していきます。

アイプラスでは、2008年から前年までの過去問全てに1回ずつ取り組んでは指導をし、苦手分野をなくして受験に臨んでもらっています。

赤本には解答のない、学校教育科学・ICT・家庭・養護教育・教育支援専門職養成課程の過去問についても解答を作成し指導しています。

国語

国語は、現代文・古文・漢文各1題の計3題が出題されてきましたが、2022年度は大問4題となりました。

愛知教育大学の国語については、現代文で得点差がつく内容になっています。

現代文の内容よりも分量の多さが、受験生には影響するため、現代文や評論が苦手、読むスピードが遅い受験生には難易度が高くなります。

高得点を取らないと合格できないので、苦手分野をつくらないようにする必要があります。

現代文

現代文は、評論が中心でしたが、2019年度には評論と小説の2つの文章を連動させる出題があり、共通テストを意識したような出題でしたが、2020年度・2021年度は例年通りの評論の出題となりました。

2022年度は現代文が2題となり、評論と小説の両方が出題されました。

現代文に関しては、非常に文章の分量が多く、2020年度の入試では文章だけで16ページにも渡りました。設問は漢字の書き取り読み取りから始まり、内容説明など読解力を問う設問が中心で、記述式が大半であるため、読解力と記述力が要求されます。

古文

基本的な語彙力と文法力で解ける設問が多い傾向にありますが、内容説明など記述力が要求されます。

文法問題、古文の作品知識に関する設問も出題されるので、全範囲について基礎を固めておく必要があります。

漢文

基本的な重要漢字の読み・意味と句法で解ける設問が多い傾向にあります。

漢詩についても出題されることがあるため、全範囲について基礎を固めておく必要があります。

- 高得点を取らないと合格できない

- 現代文や評論が苦手な人には難易度が高い

- 読解スピードと記述力がない人にも難易度は高くなる

- 古文・漢文は基礎を全範囲固めていれば難易度はそれほど高くない

社会

社会については、標準的な出題が多く、社会科目の得意な受験生であれば得点しやすい問題になっています。

しかし、国語と同様で、高得点を取らないと合格できない傾向にあります。

日本史

2019年度入試までは、大問4題であったが、2020年度は大問3題となっている。

2020年度は選択式の設問はなく、全問記述式で、大問3が400字の論述問題となっている。

教科書レベルの標準的な出題が多く、細かな知識を問われることもあまりありませんが、記述量が多く、大問3の論述問題にしっかりと時間を割けるようにしておきたいです。

問題そのものの難易度は標準的ですが、記述力と論述力が必要となります。

世界史

大問3題で、ほぼ全問記述式で選択式は数問、各大問ごとに140~200字程度の論述問題が出題されています。

論述問題は教科書の重要事項が中心であり、難易度は標準的であるが、試験全体での記述量が多いため、解答スピードと時間配分が重要になります。

地理

大問3題で、ほぼ全問記述式で選択式は数問で、200字程度の論述問題も出題されているいます。

また、2020年度では、すべての大問において、2者の会話形式の考察にそっての出題となっている。

解答の理由が求められる出題もあり、思考力が要求される。

問題の難易度は標準的ですが、地理的思考力が必要となります。

- いずれの科目も出題は教科書レベル

- しかし、高得点を取らなくてはならない

- 記述が大半のため記述や論述が苦手な人には難易度が高くなる

- 暗記ではなく各事項についての理解が重要になる

数学

数学は大問5題で、難易度としては大問ごとに差があり、標準的なものからやや難しいものまで出題されます。

全問記述式で、図示問題や証明問題も出題されるため、日頃からの記述解答の練習が必要となります。

ただし、合格者は80%以上を得点していると考えられるため、ミスが許されないという点では、難易度はやや高めと言えます。

出題内容は標準的だが、完成度が求められる点で、難易度はやや高め

理科

理科は、科目により難易度に差があり、生物が最も難易度が高いものとなっています。

物理

物理は大問4題で、力学・電磁気・波動・熱力学・原子のいずれの分野からも出題されます。

2020年度は力学・電磁気・熱力学・原子、2019年度は力学・電磁気・波動・原子、2018年度は力学・電磁気・波動・熱力学から出題されています。

難易度としては標準的ですが、2019年度入試から論述問題や理由説明問題が出題されるようになり、2019年度以前には描図問題も出題されており、対策が必要です。

化学

化学は大問6題で、理論・無機・有機のいずれの分野からも出題されます。

2019年度のみ大問4題構成でしたが、2020年度および2018年度以前はいずれも大問6題構成、2021年度は大問5題構成となっています。

基本的な問題からやや難しい問題まで出題されており、計算問題・論述問題・描図問題と幅広い出題内容となっています。

構造式を描く出題も多いため対策が十分に必要です。

難易度は標準的ですが、問題量も多く時間配分が重要となります。

生物

生物は大問4題で、幅広い分野から出題されています。

実験・考察問題や論述問題が多く出題されており、見慣れない問題に対して、身につけた知識を活用する必要があり、表面的な知識だけでなく理解力が必要となってきます。

描図問題も出題されるため、図説の図やグラフは描けるようにしておく必要があります。

また、実験・考察問題や論述問題が多いため読む文章量も多くなり、書く文章も多くなるため、時間配分も非常に重要になってきます。

標準的な内容ではあるものの、高い理解度が求められるため、難易度はやや高めと言えます。

ここに文章

- 物理は標準的な難易度だが、論述や描図の対策が重要

- 化学は標準的な難易度だが、時間配分や描図の対策が重要

- 生物は論述・描図の対策と実験・考察問題に対応する高い理解度が必要となるため難易度はやや高め

英語

英語については、合格者の平均点から見ても、出題内容から見ても同様に難易度は高めです。

問題構成は、長文3題に自由英作文1題となっています。

英語長文については、海外のWEBサイトの教育系のコラムや英字新聞の記事からの出典が多く、内容もやや難解で、読み慣れていないと読みづらいと感じる受験生も多いと思います。

自由英作文については、2017年度までは語数の指定が100語程度でしたが、2018年度入試より語数指定が200語程度に倍増しているため、英作文に時間をしっかりと時間を取れないと厳しくなっていきます。

ほとんどの問題が記述式であることも、合格者の平均点が伸びない要因になっています。

- 愛知教育大学の二次試験の教科では最も難易度が高い

- 長文は内容が難解なものが多い

- 自由英作文は語数指定が200語になり、難易度が上昇

家庭

家庭については、合格者の平均点と合格最低点から見ても、出題内容から見ても同様に難易度は高めです。

受験勉強として学習してきていない科目であることがその要因にもなっています。

内容としては、考察や意見提示をさせる出題が多く、明確な答えがないため、過去問に取り組んでも指導をしてくれる人がいないと実力がつきません。

過去問については、最低10年分は取り組みながら出題範囲を家庭科の教科書で学習していくといいでしょう。

- 受験生にとっては難易度は高め

- 意見提示などの論述が多い

- 過去問に取り組んだ際に添削してくれる指導者が必要

学校教育科学

教育に関する知識や理解が必要となるため、難易度は非常に高めです。

愛知教育大学の前期の受験生全員に課せられる「小論文」よりも、教育に関する知識を深く広く身につけておく必要があります。

読解力と論述力が必要となり、設問に対して正しく回答できるかも重要です。

内容としては、要約や意見提示をさせる出題が多く、明確な答えがないため、過去問に取り組んでも指導をしてくれる人がいないと実力がつきません。

過去問については、最低10年分は取り組みながら出題範囲とそれ以外のも含めて教育関連の情報や知識を教育関係の書籍等で学習していくといいでしょう。

- 難易度は非常に高い

- 教育に関する知識を深く広く身につけておく必要がある

- 論述が大半であり、読解力と論述力が必要

- 過去問に取り組んだ際に添削してくれる指導者が必要

養護教育

養護教育については、論述・計算・データの読み取りが毎年出題されており、幅広い対策が必要です。感染症など学校保健に関する知識も必要となるため、難易度は高めです。

内容としては、過去問の解答がないため、添削をしてくれる指導者が必要です。

過去問については、最低10年分は取り組みながら出題範囲を学校保健の教材で学習していくといいでしょう。

2022年度入試では再び英語の問題も出題されました。

- 受験生にとっては難易度は高め

- 論述や計算、データの読み取りが毎年出題されている

- 過去問に取り組んだ際に添削してくれる指導者が必要

教育支援専門職

教育支援専門職の試験については、合格者の平均点から見ても、出題内容から見ても同様に難易度は標準的です。

心理・福祉・教育ガバナンスの各コースの内容に合わせた試験となっています。

いずれも各分野への興味・関心・知識をみる出題となっており、教育だけでなく幅広い知識をつけておく必要があります。

論述が中心となるため、添削をしてくれる指導者が必要です。

ただし、過去問も少ないため、過去問の出題内容だけでなく書籍等で各コースに合わせた内容の知識をつけておいたほうがいいでしょう。

また、教育支援専門職の入試形式は年度によって変わることが多いので注意です。

英語の問題も出題されるケースがあるので要注意です。

- 愛知教育大学の二次試験の教科では最も難易度が高い

- 長文は内容が難解なものが多い

- 自由英作文は語数指定が200語になり、難易度が上昇

小論文

2022年度入試で5年目となる小論文の難易度は年々上昇しています。

過去3年間の愛知教育大学の小論文の出題形式・内容は以下のようになります。

| 年度 | 形式 | 内容 | 重要な設問(要約) |

|---|---|---|---|

| 2018年度 | テーマ型 | アドミッションポリシー | 愛知教育大学の学生として何を学んでいきたいか |

| 2019年度 | 図表型 | 教員の魅力調査 | なぜ学校の先生は、教員の仕事を「尊敬される仕事」と思っていないのか |

| 2020年度 | 図表型 | 学習指導要領調査 | 児童や生徒に「勉強することの意味」をどのように説明するか |

| 2021年度 | 図表型 | AI時代の教育 | AI時代における教員の姿や役割についてどう考えるか |

| 2022年度 | 課題文型 | 学習指導要領 | 「予測困難な時代に、一人一人が未来の創り手となる」学校教育と自身に必要な学習と経験について |

初年度は、自身の視点を愛知教育大学の学生として考えさせる設問であったため、自身の思いや考えをアドミッションポリシーに沿って論述すればいい設問でした。

しかし、2019年度は教員の仕事に対する客観的な視点が求められ、教育における課題意識が問われる設問となっています。

さらに、2020年度では、自身が教員になった際の姿勢や考え方を問う設問で、新しい学習指導要領に対する知識があるかどうかが重要なポイントになりました。

本格的に、教育における課題意識や知識を要求する設問となってきており、教育に関する正しい知識を身につけていないと高得点が得られない内容になってきています。

2021年度はデータは直接的には教育とは関係なく社会におけるものをもとにして、それを反映した教育に関する自由度の高い出題でした。

2022年度はデータの提示はなく、課題文のみとなりました。自由度がさらに高くなり、知識がないと600字書き切るのは難しかったと思います。

小論文としての難易度は年々上がってきていますので、しっかりとした対策が必要なものになってきています。

- 小論文の難易度は年々上昇している

- 教育に関する課題意識や正しい知識が要求されるようになってきている

- 数回練習しただけでは書けない出題

また、小論文の対策については、以下のページで詳しく解説していますので、愛知教育大学を受験予定の人は、是非ご確認ください!

愛知教育大学の二次試験の難易度まとめ

- 逆転合格は可能!

- 共通テストリサーチの結果だけで受験を諦めないようにしよう

- 社会・数学については高得点が必要となる!

- 国語・英語は難易度が高いがその分逆転も狙える

- 小論文の難易度は年々上昇しているので、しっかりとした対策が必要!

以上が、愛知教育大学の二次試験の難易度のまとめとなります。

共通テストの対策ももちろん重要ですが、二次試験の難易度を理解して、早めに対策を立てておくことが重要です!

愛知教育大学の入試対策全般については、以下の記事をご確認ください!

大学受験の自立学習塾・予備校アイプラスでは、毎年複数名の生徒が愛知教育大学に合格しています。

二次試験だけの対策の相談も毎年お受けしていますので、お気軽にご相談ください!